Dans la nouvelle de Marcel Aymé, « Les Sabines », l’héroïne Sabine Lemurier a la capacité de se dédoubler indéfiniment. A la fin de l’histoire elle s’est dupliquée en soixante-sept mille corps qui vivent des destins différents dans le monde entier.

Pour quelle raison, me direz-vous, évoquer ce conte pour parler de la femme de l’empereur Hadrien ? D’une part parce que cette femme s’appelle Sabine (c’est facile je l’avoue), qu’elle a été sculptée de nombreuses fois et que l’on retrouve ses statues dans plusieurs pays ; d’autre part parce que cela me permet d'évoquer Marcel Aymé, un de mes auteurs favoris.

Mais d’abord un petit aperçu historique :

Sabine (Vibia Sabina) n’a bien sûr pas reçu, à sa naissance en l’an 83 ou 85/87, le don d’ubiquité de Sabine Lemurier. Sa mère est la nièce de Trajan . Sabine est encore bébé lorsque son père Lucius Vibus Sabinus décède. Trajan la recueille, ainsi que sa mère et ses sœurs, dans sa maison familiale.

Trajan possède, à l’évidence, un grand sens de la famille car il devient également, en l’an 86, tuteur d’Hadrien qu’il adoptera plus tard (l’adoption est une pratique relativement courante en droit romain surtout chez les sénateurs). Hadrien a 10 ans, son père cousin germain de Trajan vient de décéder.

Trajan devient empereur en 98. Il a pour épouse Plotine .

A la demande de Plotine, et avec la protection d’Hera, on marie, l’an 100, Hadrien à Sabine. Le couple impérial n'ayant pas d'enfant, Hadrien devient ainsi le plus proche parent mâle de Trajan et le candidat idéal à sa succession.

Hadrien fait une brillante carrière militaire et politique. Il est nommé gouverneur puis consul à 32 ans. En 117, il succède à Trajan, Sabine devient impératrice. La gloire ne fait pas le bonheur, Sabine est délaissée, Hadrien est volage, accumule les conquêtes femmes ou hommes. Il a, entre autres, pour amant Antinoüs, jeune homme extraordinairement beau (Antinoüs mourra à 20 ans noyé dans le Nil, Hadrien le fera diviniser).

En 128 Sabine reçoit le titre d’Augusta ce qui lui apporte prestige et possibilité d’émettre sa propre monnaie. Les sculptures de Sabine lui attribuent un visage harmonieux. Les graveurs de pièces de monnaies sont eux moins complaisants, ils lui dessinent un profil plutôt ingrat.

Sabine décède en 136, deux ans avant Hadrien.

PETITE HISTOIRE

J’ai rencontré une merveilleuse Sabine en marbre de Thasos dans la Petite Galerie du Louvre, à l’exposition « Archéologie en bulles ». Sabine se tenait adossée à un mur regardant, l’air absent, passer les visiteurs. J’ai remarqué tout de suite son visage noirci qui contrastait avec sa coiffure blanche en diadème de boucles s’élevant au-dessus du front. Sa tunique tombait en plis harmonieux mais était, elle aussi, noircie par endroits.

Il me fallait découvrir la raison de ces noirceurs : j’appris qu’elles étaient les stigmates de sa tragique vie.

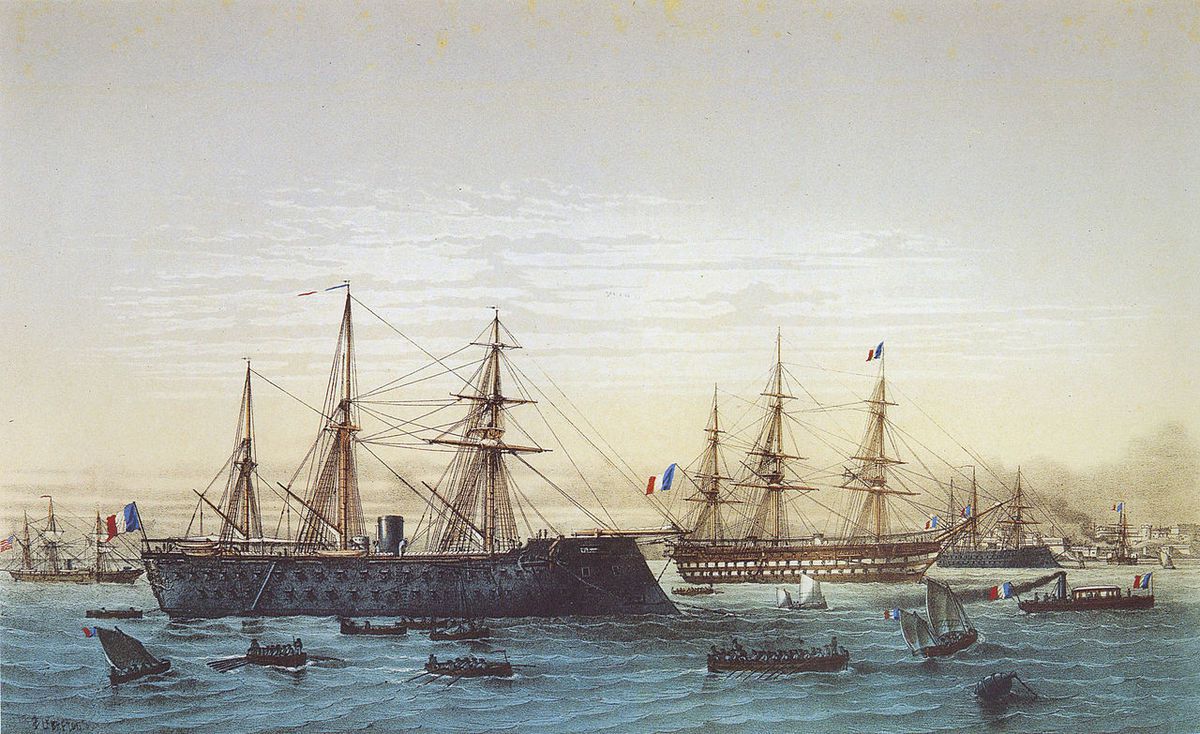

Cette Sabine-là apparaît vers les années 120. Elle est très admirée, et même idolâtrée, par les romains. Un jour elle disparaît. Comment ? l’histoire ne le dit pas. En 1874, l’archéologue et diplomate français Jean-Baptiste Evariste Charles Pricot de Sainte-Marie la retrouve à Carthage. Elle est superbement belle comme au premier jour. Avec, semble-t-il, la bénédiction des autorités locales, Sabine embarque à Tunis à bord du cuirassé Magenta, frégate en bois et acier armée de dix canons. L’amiral Roze qui dirige l’escadre est un grand transporteur d'antiquités « empruntées » aux quatre coins du monde. Il charge à bord du Magenta des centaines de stèles de calcaire décorées ou couvertes d’inscriptions.

Notre merveilleuse Sabine, pas mieux traitée que les nombreuses stèles de calcaire, est installée avec elles au-dessus de la soute à munition. Après un voyage sans encombre, le Magenta arrive à Toulon le 31 octobre 1875. Vers 3 heures du matin la soute à poudre arrière explose, la frégate prend feu et coule. Ses superstructures émergent encore, on récupère rapidement tout ce qui peut l’être. Sabine est sauve mais elle est brûlée, ses bras ont été déchiquetés et elle a perdu la tête. Elle est transportée au Louvre qui répare le mal du mieux qu’il peut, et greffe une tête (un exploit à l’époque) dont Sabine doit se contenter.

L'épave du Magenta est dynamitée et réduite en morceaux dispersant le reste des trésors ramenés par Pricot de Sainte-Marie.

En 1994, le Ministère de la Culture confie au « Groupe de recherche en archéologie navale (Gran) » la reprise des fouilles. Des dizaines de stèles sont retrouvées et miracle, Sabine qui avait perdu la tête en 1875, la retrouve en 1995 !

La tête est ramenée au Louvre où Sabine aura le loisir de la contempler quelques temps près d’elle avant qu’on ne la lui remette en place (ce que je trouve assez cruel).

Les stigmates noirs de Sabine ne s’effaceront jamais, elle restera définitivement manchote et le nez brisé. Malgré ce sort cruel que l’on perçoit dans son regard triste et lointain, une légère ébauche de sourire marque ses lèvres : elle est là. Bien sûr, je n’ai pas osé lui avouer qu’il y a quelques semaines j’avais été subjuguée par la beauté intacte de son rival Antinoüs, rencontré par hasard au Petit Palais.

Exposition "Archéologie en bulles" Musée du Louvre - Petite Galerie - A voir jusqu'au 1er Juillet 2019

/image%2F1181834%2F20151019%2Fob_d0c034_sans-titre-1.jpg)

/image%2F1181834%2F20240219%2Fob_dfca99_20231122-125841.jpg)

/image%2F1181834%2F20240207%2Fob_b9f339_20231213-151145.jpg)

/image%2F1181834%2F20240204%2Fob_d6ad01_20240130-123735.jpg)

/image%2F1181834%2F20231018%2Fob_a7a8a6_20231011-152117.jpg)

/image%2F1181834%2F20240219%2Fob_dfca99_20231122-125841.jpg)

/image%2F1181834%2F20240207%2Fob_b9f339_20231213-151145.jpg)

/image%2F1181834%2F20240204%2Fob_d6ad01_20240130-123735.jpg)

/image%2F1181834%2F20231018%2Fob_a7a8a6_20231011-152117.jpg)